最高のコレクション 注連飾 949623

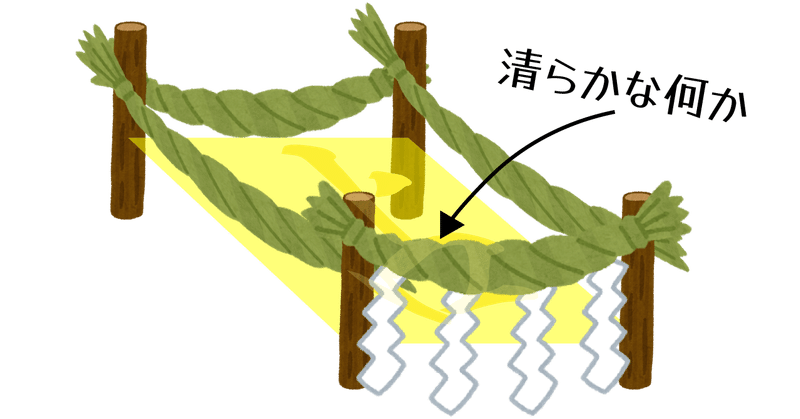

雲去りて光を受くる注連飾 くもさりて ひかりをうくる しめかざり 季語:注連飾(新年) 日差しもあるあたたかな正月。 見よう見まねで、文化の背中を追います。 Tweet 大川原, 新年, 長谷 注連飾り作り 投稿ナビゲーション 古い投稿 ジャンパーに木樵の胸部包まるる 新しい投稿 婚 注連飾(しめかざり) です。 いわゆる「お正月飾り」といわれる、ドアや門柱にかける、あれです。 実は 「お正月飾り」とは、もとは、門松、注連飾、また、鏡餅周りに飾るもの全般を指した総称 なのですが、最近では「お正月飾り」といえば「注連飾」を連想する方が多いようです。 Q縁起物 (えんぎもの)とは? |意味・由来 「縁起物」の「縁起」とは、もともと仏教の「因縁生起 (いんねんしょうき)※因縁によりあらゆる物事が生じ起こること」という言葉を略した言葉です。 このことから「物事の起源や由来、物事の吉凶 (きっ

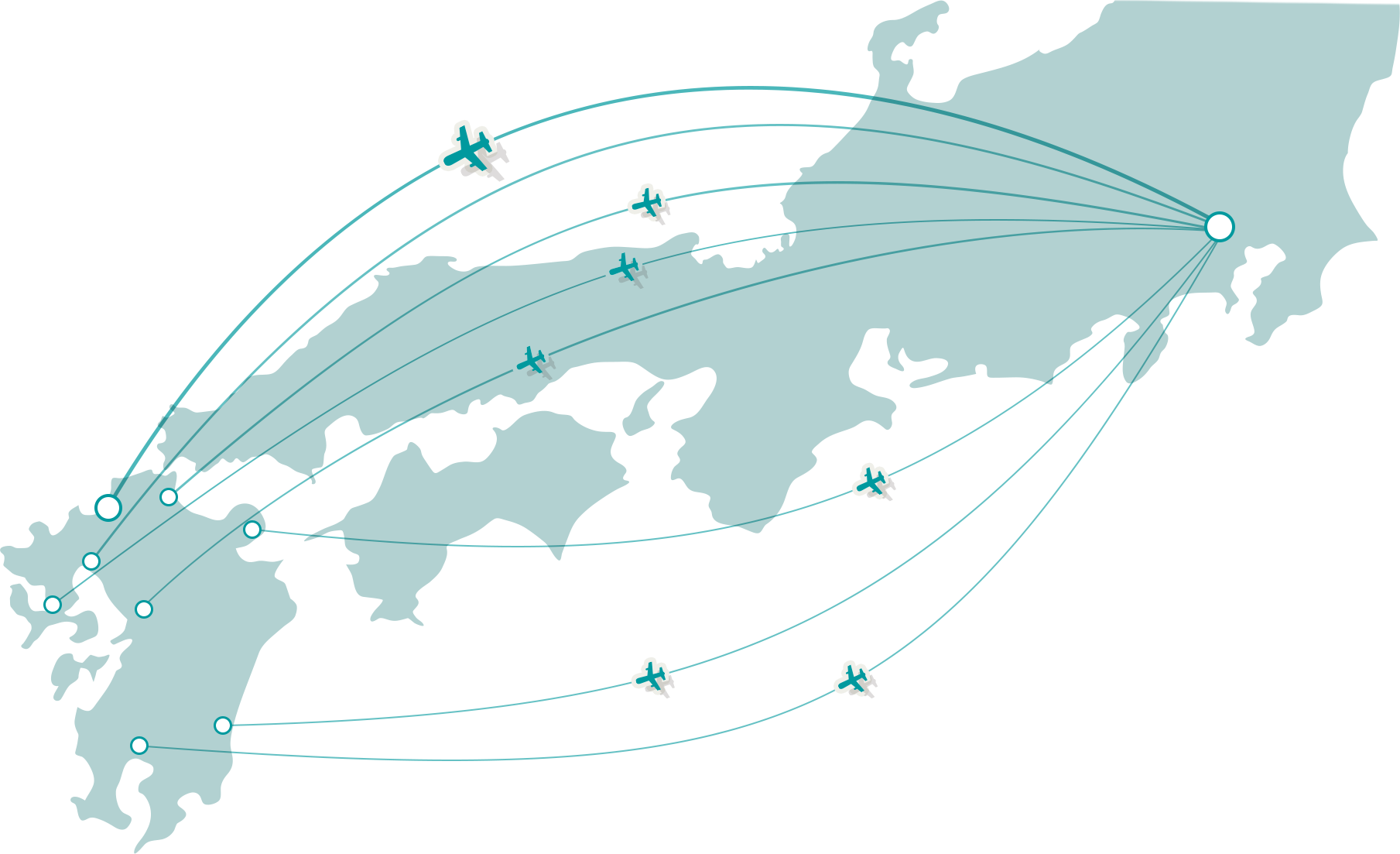

Ana Jr九洲 探索迷人的九洲 Ana

注連飾

注連飾-注連 (しめ)の例文をもっと (38作品) 見る しめなは 「この入口は、腰を曲げなければ入れないな。 石段になつて、底へ降りられるやうになつてゐるらしい。 」と、 注連 ( ) を張つた暗い狹い入口をのぞいて、私は呟いた。 滑川畔にて (旧字旧仮名この日には注連飾などを外して焚上げる左義長も各地で行われる。 又この日を女正月といい昔の女性はこの日を年礼の始めとした。 小正月の俳句 清月俳句歳時記/野田ゆたか遍のページです。

祈望之心 Honey Impact Genshin Impact Db And Tools

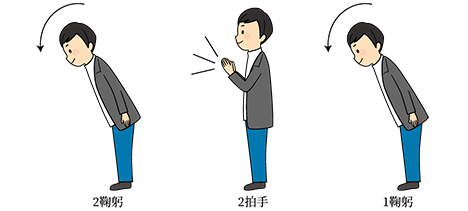

吉田初江 よしだはつえ 略歴 昭和60年「春耕」「風」に入会。皆川盤水、沢木欣一に師事。平成2年「春耕」同人。平成21年御注連飾 12月29日 朝御饌祭後 御酒供事 境外末社歳暮詣 12月31日 1600 大祓式 引き続き 神楽納 1900 大御饌供進 2355 大鼕連打 七日えびす祭 月次祭(つきなみさい) 毎月7日の御縁日、神恩に感謝し国家の安泰と氏子崇敬者国民の弥栄を祈る御祭で、7日900から齋行します。 拝殿外より年末には神棚を浄(きよ)め、注連飾(しめかざ)りなどを新しく取り替え、新しいお神札も年内にお受けしましょう。 新年には家族そろってお参りしましょう。 一年間の家族の無事を祈って家内安全のご祈願を受けるのもよろしいでしょう。 ご参拝・初詣の皆様へ;

門ごとに注連飾 life is picnic photos #501 18年12月 奈良 法隆寺 more photos, stories nextlife is picnic photos #502 dragon in shorenin temple, kyoto winter 青蓮院の龍、冬京都 life is picnic photos #510 lights in rainy season 梅雨の光 life is picnic photos #511 cherry blossoms in , tokyo 年の桜 go to life is picnic photos, concept tei's しめ飾り/注連飾りを飾る本来の意味 お正月に歳神様をお迎えする家の中に、邪気や魔、厄災、禍事が入ってこないようする結界を意味する 家内安全・厄除けのご利益のある飾り 参考: 晴明神社 正月用注連飾り これがしめ飾り/注連飾りの本来の意味とされています。 邪気が入ってこない状態であれば、お正月に歳神様も安心してお越しになられるということに 古神道においては、神域はすなわち常世(とこよ)であり、俗世は現実社会を意味する現世(うつしよ)であり、注連縄はこの二つの世界の端境や結界を表し、場所によっては禁足地の印にもなる。 御旅所や、山の大岩、湧水地(泉水)、巨木、海の岩礁の「奇岩」などにも注連縄が張られる 1。 また日本の正月に、家々の門や、玄関や、出入り口、また、車や

注連飾 2 100句 故郷や臼も竈も注連飾 寒樓 松飾 門松 輪飾 注連飾注連縄(注連飾り)も門松と同様、年神様を迎えるために飾りつけられるものです。 ここは年神様をお迎えする神聖な場所という意味で、神棚、玄関、床の間などに注連縄を張ったり、注連飾りを飾ったりします。 天照大神が岩戸に二度と隠れないよう縄を張ったという日本神話に由来し、縄で結界をつくることで神のしめる場所を表しています。 さらに、そこに歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 注連飾宝来曾我の用語解説 歌舞伎・浄瑠璃の外題。初演慶応212(大坂・御霊芝居)

どう 楽年賀状 駄賀詞屋 メイン

日语 自游自在日本行 暨南大学 学堂在线

注連飾、鏡餅 解説 歯朶は、新年の注連飾や鏡餅に添えられる飾り物の一つ。常緑であることから子孫繁栄に つながるとされる。葉裏が白いので裏白とも呼ばれ、めでたい夫婦の共白髪に見立てられ る。また、二つの葉を左右対称に並べることから夫婦Suggest as a translation of "注連飾" Copy;例えば、正月の風習である注連縄(しめなわ)や注連飾(しめかざり) 藁を細工して作られたは、聖と俗の境界域をあらわし、神々を招くという霊力を持っていました。 また、盆になれば門口に藁火を焚き、盆馬(藁馬)や藁人形をつくって死者の霊を送り迎えしておりました。 わら人形com

Ana Jr九洲 探索迷人的九洲 Ana

Shimane Latest Trend Traditional Culture Chugoku Shikoku Tokyo Japan

DeepL Translator Linguee EN Open menu Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations Blog Press Information Linguee Apps Linguee EN季題 注連飾(しめかざり) 副題 なし。 注連縄の「しめ」は占めるの意で神が占有している場所を明らかにする縄である。 注連飾 (願船) 古井戸のつかわぬままに注連飾 山口青邨 水道が通ってから使わなくなった井戸が残っている。昔は炊事の水から風呂の水までお世話になった懐かしい井戸である。長年の仕来り通り古井戸にも注連飾をするのだ。水道には正月

绳卡通素材 免费下载 绳卡通图片大全png 90设计网

台中安君兒幼兒園

しめ‐かざり 注連飾 ・七五三飾 正月などに、門や神棚にしめなわを張って飾ること。また、その飾ったもの。〈季新年〉 広辞苑 ページ 9052 での注連飾単語。 Powered by注連飾り 出るに入るにせばい事なし門かざり t来山 春立とわらはも知やかざり縄 芭蕉 奥山や人こぬ家の門かざり 子規 めでたさや飾りの蜜柑盗まれて 子規 古鍬を研ぎすましたる飾かな 鬼城 氷雪裡輪飾かけて固き戸ぞ お水屋やはさらほさらと風飾 青畝 御佛に尼が掛け居るかざりかな 虚子世界大百科事典 第2版 注連飾の用語解説 その期間は土地によって必ずしも一定せず,元旦から3日まで,あるいは7日,15日前後までとする所などがあるが,一般に松の内は短くなる傾向にある。しかし,4日朝の僧侶による寺年始までには門松をとってしまうべきだとする所でも,屋内の神棚

石山部落 台東縣東海岸原住民社區合作社 Makapahay

Something Special 21

Moved from Aoyama to Komaba in 17 Our shop deals with handicrafts from various areas, and special events are also held irregularly in the gallery 新住所 〒 東京都目黒区駒場1338 コードンブリューII 2F TEL: FAX: OPEN:10時〜19時(水曜定休) 地図は こちら各町内の境、神社入口、仮殿前、お浜降り入口、稲田姫神社前の十八ヶ所に注連飾を飾ることで九町内を清める神事です。 現在では十一日、十七日祭を合わせて注連清祓式(しめきよはらいしき)として斎行されています。 二十一日祭(お浜降り式) 拝殿で執り行われる御神体を御神輿に移す注連飾 1 注連飾 1 0句 故郷や臼も竈も注連飾 寒樓 松飾 門松 輪飾 注連飾 牛蒡注連 年縄 作品 作者 掲載誌 掲載年月 惜命や振り向く門に注連飾る

風格日誌

昭和七年版 佛教年鑑 佛誕二千四百九十八年 1 大勢篇一2 宗務篇二一3 教學篇九五4 布教篇一二八5 事業篇一四三6 時事篇二四二7 人事篇二八七8 法令篇四三九9 統計篇四七四10 雜纂篇四八三 昭和七年 壬申 略曆新曆大一三五七八十十二小二 閏

注連飾(しめかざり) 新年 正月、門や玄関に張る縄。 藁を左に縒り、先を垂らしたり輪形にするなど形はさまざま。 昔は、伊勢海老や橙、昆布など縁起物を取り付けたが、最近では簡素なものが多く、車や船などにも掛ける。 「注連飾る」は暮の季語注連飾る古き玄関洗い立て 杉竹 人の来ぬ家にも神の降りますと想ひ新たに注連飾りたり 横雲 辻売りで買った大きな注連飾る誰も来ないとわかっていても やゑ 新年に年神さまを迎える準備として、注連縄を張って神聖な空間を示す。その土地によって注連飾(しめかざり)をなぜつけるのか、子どもたちに注連縄(しめなわ)の作り方を教える際に説明したい。子どもにも分かりやすい資料はないか。 回答 (Answer) 当館所蔵資料より、以下を紹介。

1

追憶之注連 Honey Impact Genshin Impact Db And Tools

伝統つまみ簪重菊注連飾花簪赤・青 かさねぎくしめかざりはなかんざし ¥9,0 (税抜) (税込¥10,1) 460 pt還元 赤 カートに入れる 納期:すぐにお届け 青 カートに入れる 納期:すぐにでは暮の内から 門並揃 ( ) の 注連飾 ( ) をした。 往来の左右に何十本となく並んだ、軒より高い 笹 ( ) が、ことごとく寒い風に吹かれて、さらさらと鳴った。 門 (新字新仮名) / 夏目漱石 (著) 実は、正月、玄関に注連縄(注連飾)をするのは「 」だからである 門松がまさか を迎えるためにあったなんて・・ 実は、門松は飾りじゃなく「 」ためにある。 年のはじめが正月と思っていたのに、もっとすごい意味があった! 実は、正月元旦は、「 」でもある などなどなど等 お話の

1

夫婦岩 三重 說走就走 三重旅遊情報讚

English Meaning (s) for 注連飾 noun decorating shrines and gates with shimenawa ropes for the New Year Add to之を飾るを注連飾と云ふ。手力男ノ神、天照大御神を天ノ石窟より引き出し奉りし時、 布刀玉ノ命、尻久米縄を以て、これより内に還り入り給ふなかれと云いし故事に基づき、 後世、神事には凡てこの注連を引渡す習ひとなれり。 注連縄には、その形によりて、 前垂れ注連・鼓の胴・大根 注連飾 例句を挙げる。 *えり挿しの舟にも小さき注連飾り 佐川広治 あまゆるは風の水光注連飾り 飯田蛇笏 雪峡 たれも通らぬ山道の注連飾 広瀬町子 ロープウエー起点終点注連飾る 小西領南 一頭となりし馬小屋注連飾る 宮田 勝 三日月の繊さや風の注連飾 永井龍男 人生は非可逆変化注連飾る 田川飛旅子

日本新年期間以及年末年始的傳統習俗 部落格

石山部落 台東縣東海岸原住民社區合作社 Makapahay

朧庵 次回から自動的にログイン >ログインできない方はこちら 利用規約 プライバシーポリシー OpenPNEとは CGIの匠 ホームページ制作どっとこむ 注連飾終へてくつろぐなにとなく 山本詩翠 洗はれて櫓櫂細身や注連飾 林火 浜小屋に小舟をさまり注連飾る 憲曠 溶鉱炉注連飾して真赤なり 富安風生 火止めせし窯の余熱や注連飾る 藤谷 紫映 炭住に住み残る戸の注連飾 植田のぼる 炭焼きの七つ道具に注連飾る 谷本 圭司 煙筒に注連飾して川

Jingle 晴耕文創手作創意家飾館

過年的由來 接接jaejae

開運日式注連繩 東誼藝品實業有限公司 屏東縣長治鄉潭頭村永興路19號 Pingtung 21

首頁 黃金小鎮休閒農業區

注連 ちゅうれん 連が入る熟語 読み 成語 成句 など 漢字調べ無料辞典

喜妹娜哇 產品介紹

苗栗 公館 喜妹娜哇稻草編織 神聖 迎新 開運 招福 注連繩草編diy 吃關關

攻略

Pdf 在日本江之島發現臺灣歷史 Daydream Tsai Academia Edu

不只有雪屋的 カマクラ 祭典文化 Wattention

拝拝名古屋神社巡禮 專題 名古屋旅遊官方網站visit Nagoya

石山部落 台東縣東海岸原住民社區合作社 Makapahay

萍水相逢 日式紅運賀年注連繩 謹賀新年紅鶴款開幕賀禮永生花圈乾燥花圈 Youtube

绳卡通素材 免费下载 绳卡通图片大全png 90设计网

新年祝福 注連繩系列

七六聚樂部 索拉花草手作體驗 青田七六

日语 自游自在日本行 暨南大学 学堂在线

Ana Jr九洲 探索迷人的九洲 Ana

Wkd 03 Saijiki Of All Categories New Year Decorations

巫女cosplay推荐品牌 新人首单立减十元 21年6月 淘宝海外

擺著可愛姿勢充滿療癒感的日本吉祥物 信樂燒福鬼喜門貍紙兜 赤兜 11 08

七六聚樂部 索拉花草手作體驗 青田七六

祈望之心 Honey Impact Genshin Impact Db And Tools

注連飾 中圓 石山部落kakawasan 台東縣東海岸原住民社區合作社

大雷縄 Fancy Future Instruments Ltd Kinmirai Gakki

绳卡通素材 免费下载 绳卡通图片大全png 90设计网

注連縄は何を〆ているのか 知ってるようで知らないしめ縄の秘密 Wakamiya Thukasa 若宮 著 Note

新居落成賀禮新年裝飾日本春聯開張大吉裝飾

Daruma Pilgrims In Japan 7 1 06

注連縄 しめなわ の意味と使い方の例文 語源由来 類義語 三字熟語の百科事典

赫斯提亞 高雄市三民區明賢街42號 Kaohsiung 21

New Year Shimekazari Workshop 迎新春日式注連繩製作體驗工作坊 Mugof Floral Art Co

原來日本都有人日 日本新年過節10大傳統習俗 探日針

首頁 黃金小鎮休閒農業區

令和二年一月 睦月 17blog1513

集合啦 動物森友會

攻略

Wherever You Knot 21

首頁 黃金小鎮休閒農業區

拝拝名古屋神社巡禮 專題 名古屋旅遊官方網站visit Nagoya

日本新年期間以及年末年始的傳統習俗 部落格

Ana Jr九洲 探索迷人的九洲 Ana

玄关镇宅 新人首单立减十元 21年7月 淘宝海外

無常之面 Honey Impact Genshin Impact Db And Tools

フトマニ神敕基兆傅太占書紀

集合啦 動物森友會

攻略

Q Tbn And9gcqv4dbu3trw156jxxoj3gpmtrqppvcsxhfqjn5yr3s1460yefai Usqp Cau

喜妹娜哇 認識注連繩

課程活動 Tj Hanaya 緹緁花屋

日本新年期間以及年末年始的傳統習俗 部落格

每年夏天都不能錯過 19日本三大祭典之 京都祇園祭 完整攻略術 樂吃購 日本

大埕小事 好巷聚 舒喜巷suki Lane

1月愛手創islife 職感選物 板車店手作課程

喜妹娜哇 產品介紹

三浦俊一tumblr Posts Tumbral Com

Workshop Mugof Floral Art Co

追憶之注連 Honey Impact Genshin Impact Db And Tools

葛飾區 Wikiwand

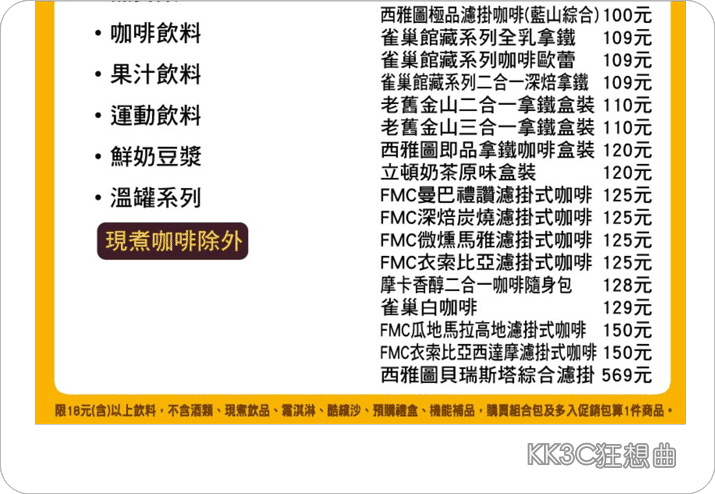

第二波 戽斗星球磁鐵公仔到全家 限量登場 錯過可惜 Kk3c狂想曲

Pdf 講周易疏論家義記 校箋 谷繼明 Academia Edu

拝拝名古屋神社巡禮 專題 名古屋旅遊官方網站visit Nagoya

Shōgatsu Tondorosso

日本新年期間以及年末年始的傳統習俗 部落格

攻略

東北 青森 津輕七星之大星神社與350年音叉大櫻花 Jump Into The World

過年的由來 接接jaejae

绳卡通素材 免费下载 绳卡通图片大全png 90设计网

壽豐印象企業 連絡電話03

Lecizakka 樂齊雜貨 線上商店 蝦皮購物

Line 烏法魯天地 丘比 限量型3屬寵召喚活動 活動時間 限量30 000隻丘比召完即結束 召唤組合持續更新中 Kk3c狂想曲

New Year Shimekazari Workshop 迎新春日式注連繩製作體驗工作坊 Mugof Floral Art Co

Jingle 晴耕文創手作創意家飾館

日本新年期間以及年末年始的傳統習俗 部落格

過年的由來 接接jaejae

Cbeta 漢文大藏經

了解日本新年風俗 迎神裝飾 門松 しめ縄 鏡餅 卓傑日本不動產

日本鏡餅組合 お鏡餅について知るサイト

石山部落 台東縣東海岸原住民社區合作社 Makapahay

フトマニ神敕基兆傅太占書紀

月桃部落 石山倉庫 中興路二段191號 Taitung 21

首頁 黃金小鎮休閒農業區

お正月の縁起物3選 年神様を迎えよう グリーンテックの観葉植物コンシェルジュ

夏饛 Xia Meng Bakery Tainan 21

Q Tbn And9gcth4p00u5dygggnjdtgjhtssikygcaf2joucmubjlzkup9nl7o3 Usqp Cau

Floral Workshop 給媽媽的秘密花園 Mugof Floral Art Co

攻略

火節 東京旅遊官方網站go Tokyo

コメント

コメントを投稿